Март

А.В. Сухово-Кобылин (1817 — 1903)

«Дело» (1861)

А.В. Сухово-Кобылин вошёл в историю отечественной драматургии как автор трилогии «Картины прошедшего», в которую включены пьесы «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина». Конфликты этих произведений виртуозно выстроены, а новаторские литературные приёмы предвосхитили эстетику театра абсурда и экзистенциальной философии.

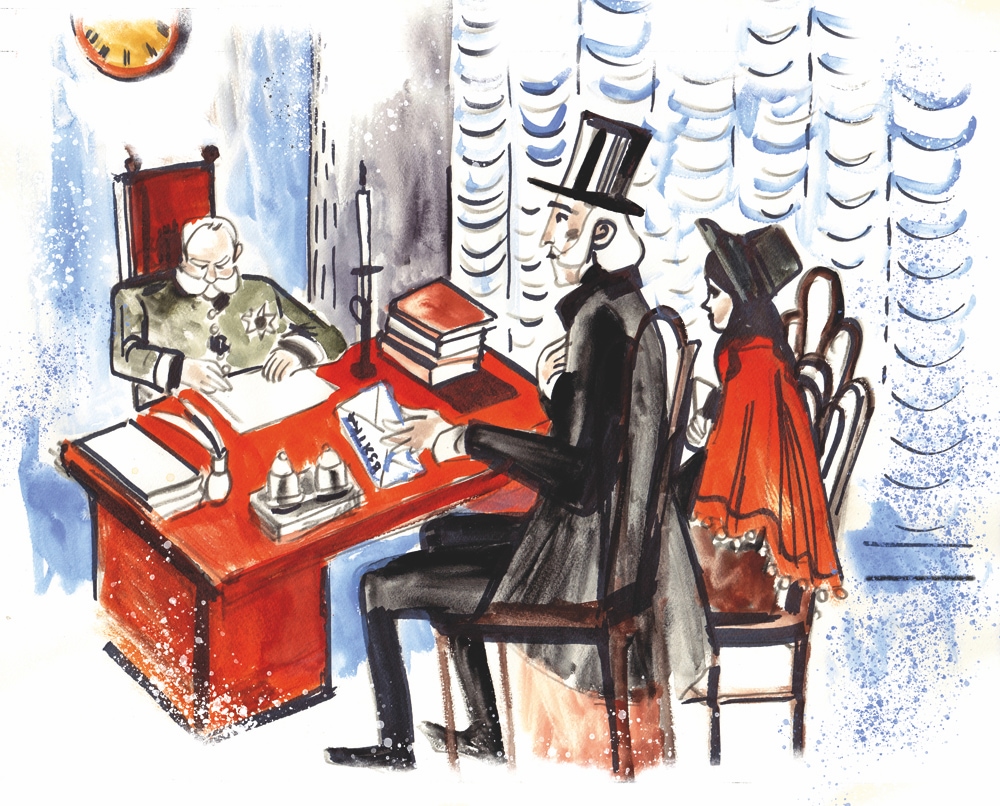

Жизнь Сухово-Кобылина обещала быть насыщенной и счастливой: молодой человек принадлежал к старинному дворянскому роду, учился на философском факультете Московского университета, много путешествовал, слушал лекции Гегеля в Германии, был на короткой ноге с интеллектуальной элитой Москвы. Воля случая навсегда изменила его жизнь. В одном парижском кафе молодой человек познакомился с очаровательной модисткой Луизой Симон-Деманш и так страстно полюбил девушку, что предложил ей переехать в Россию. Юноша снял для Луизы квартиру, оплачивал её счета, помог получить русское подданство и открыть бакалейную лавку. Семья Сухово-Кобылиных тепло отнеслась к возлюбленной сына, но сама Симон-Диманш испытывала чувство ревности, узнавая о внимании со стороны светских дам к Сухово-Кобылину. Жестоким ударом явилась связь драматурга с взбалмошной аристократкой Надеждой Нарышкиной, которая полностью захватила внимание мужчины. Страшной развязкой этой эмоциональной истории стало обнаружение на Ходынском поле бездыханного тела Луизы Деманш. Сухово-Кобылина арестовали по подозрению в убийстве любовницы, а его некогда лёгкая и счастливая жизнь на долгие годы превратилась в затяжное бюрократическое дело. Писателя обвиняли в смерти женщины, рассматривая версии от убийства по неосторожности до хладнокровного акта возмездия. Подозреваемому предстояло ответить на сотни откровенно компрометирующих его вопросов и просто выжить в жерновах бездушной бюрократической машины. За время следствия Сухово-Кобылин лишился друзей, побывал в статусе обвиняемого, обвиняющего, свидетеля, защитника, и этот эмоциональный и правовой опыт отразился в его пьесах. При всей актуальности пьесы «Дело» её конфликт кажется вневременным. Взору пытливого зрителя представлена совершенно абсурдная ситуация, в которой оказывается порядочный и неискушённый в вопросах мздоимства помещик Муромский. Отец берётся отстоять в суде честь своей ни в чем не повинной дочери, но наглые чиновники, которые ведут это нелепое дело, вымогают взятку. Честнейший Муромский понимает, что это противно его душе, но честь дочери возможно отстоять только таким образом.

Основным источником уголовного права в Российской империи середины XIX века было Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Взяточничество — мздоимство и лихоимство — относилось к преступлениям и проступкам по службе общественной и государственной. Чёткого законодательного разделения между преступлением и проступком не существовало, отличались лишь объекты, в отношении которых было совершено посягательство. Преступлением считалось «…нарушение закона, через которое посягается на неприкосновенность прав Власти Верховной и установленных Ею властей или же на права или безопасность общества или частных лиц», проступком названо «…нарушение правил, предписанных для охранения определённых законом прав и общественной или же личной безопасности или пользы».

Уложение предусматривало ответственность за мздоимство, как принятие взятки для дела законного, и лихоимство — принятие взятки для дела незаконного. Преступниками по данной категории дел признавались исключительно лица, принадлежавшие к чиновничьему аппарату. Закон требовал наказания безотносительно к чинам и прежним заслугам. В зависимости от степени тяжести преступления и его последствий назначалось уголовное наказание в виде лишения обвиняемого всех прав на имущество, ссылки на поселение или на каторжные работы или отдачи в солдаты.

Сухово-Кобылин клеймит порочное общество: несчастный Муромский бесчестно оклеветан, а коррумпированные чиновники безнаказанно вымогают и получают взятку.

С горькой усмешкой и яростью Сухово-Кобылин рисует картины пошлости и грубости мира. Пьесу отличает большое количество монологов — криков, призванных обличить ужас гротескового и зловещего общества. Бездушные чиновники поглощены заботами о собственном благополучии, им нет дела до долга, чести и совести, справедливого суда и гуманности, к которым пытается взывать наивный Муромский. Драматург с ужасом замечает, что нет смысла обращаться в новые инстанции и искать высокого заступничества — везде просителя будет ожидать безысходность и отвратительный фарс.