"Не нужно искать того, в чем ты с людьми принципиально расходишься" // Интервью с Владимиром Четверниным

Владимир Александрович, на лекциях Вы упоминали, что учились на химическом факультете. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее: почему сначала химфак и лишь потом юридическое направление?

Опишу в двух словах. Поступил на химический факультет МГУ я по глупости: я думал, что «люблю химию», но оказалось, что химия на уровне университета мне не интересна и не нужна. В своё время у меня проявился по существу детский интерес к «чему-нибудь химическому» — особенно если оно взрывается или хотя бы сильно дымит и воняет. Вот я и решил, что буду поступать на этот факультет: ну, куда-то же нужно поступать. А вообще, конечно, я не должен был поступить туда, потому что по существу с химией-то у меня было плоховато. Химия — это чистой воды эмпирика, умение ставить опыты, а я перед химфаком занимался преимущественно «умозрительной химией», на уровне школьных учебников. Да и теория мне не всегда была понятна, и, кстати, на вступительном экзамене мне достался вопрос из числа тех, которые я не понимал. Но поскольку у меня были химфаковские репетиторы, естественно, мне поставили «отлично», и я был зачислен на химфак МГУ. С самого начала я почувствовал, что мне трудно учиться на уровне, на котором там преподавали. Сегодня-то я понимаю, что химия, физика, высшая математика — это всё не моё, я мыслю по-другому, и если я пользуюсь абстрактными категориями, то за ними я вижу понятную мне конкретную реальность. А вот абстракции на уровне высшей математики не укладывались у меня в голове (теперь я ругаю студентов за то, что они отвечают на мои вопросы абстрактными рассуждениями, пытаются мне объяснить одну абстракцию другой абстракцией, говорят всякие слова вроде «государство», а что это, кто это — не понимают и не задумываются над этим). Ну и на химфаке я очень быстро «забил» на учёбу — у меня единственный раз, после первого семестра, была четверка: по физике, так как я хорошо ее знал на школьном уровне, и этих запасов хватило на первый семестр. Но после второго семестра у меня уже было два «хвоста», перенесенных на осень. А вот уже третий семестр… И у меня еще любовь приключилась — какая уж тут учеба… Ну и после третьей сессии меня отчислили. После службы в армии я восстановился в университете и перевелся с химического факультета на юридический. Так что химический факультет дал мне одно-единственное, зато определившее всю мою жизнь, а именно: на втором курсе я познакомился со своей будущей любимой женой.

А почему перевелись именно на юридический?

Потому что декан этого факультета, Георгий Васильевич Иванов, герой войны, согласился меня взять. Правда, задолго до химфака у меня была случайная мысль поступать на юридический факультет. Как эта мысль появилась: в какой-то компании обсуждали, кто куда будет поступать, и одна девочка сказала, что она хочет на юридический... а я даже не знал, что есть такой факультет. Но девочка мне нравилась, и я решил, что я тоже хочу на юридический, хотя не имел ни малейшего представления о том, что это такое и чему там учат. И даже когда я уже перевелся, я оставался приблизительно на том же уровне представлений о юрфаке и юриспруденции – вплоть до того, что, оказавшись там впервые, в вечернее время, я увидел множество людей в милицейской форме и был этим крайне удручён. Я сразу вспомнил, что «юристы — они такие, они даже Ломоносова посадили». Это про памятник Ломоносову на Моховой, где прежде был и юрфак, и про советских юристов. В представлении большинства советских людей юристы — это те, которые «сажают»; это понятие стоит в одном ряду с ментами, вертухаями, вохрами. В советской культуре (да и в постсоветской) слово «право» ассоциировалось с Высшей Силой, и «юриспруденция» учила поклонению этой Силе. А я всегда находился «по другую сторону баррикад», где жили «по понятиям» и где этого «советского права» не было.

Сложно было учиться на юрфаке?

Поскольку я был отчислен со второго курса, то и на юрфаке меня зачислили на второй курс. Однако нужно было «досдать» в течение месяца 13 экзаменов и дифзачетов. И хотя на факультете ко мне было самое доброжелательное отношение, я был уверен, что это нереально: за один месяц изучить столько разных предметов! И одновременно учиться на втором курсе! Ну и я не слишком усердствовал в изучении этих 13 предметов. Зачем? Всё равно за месяц это не выучишь... Ах, если бы я знал, какие здесь невысокие требования, я бы всё подготовил и сдал на отлично! Даже можно было взять с собой учебник и списать — правда, я этим тогда еще не занимался, не умел это делать. Позже я обнаружил лёгкий способ получать оценки «отлично» по любому предмету: надо идти отвечать после кого-нибудь не очень умного. И на контрасте, когда ты начинаешь уверенно вещать, тебе говорят: «достаточно, отлично».

А на Вас такое действует?

На меня ничего такое не действует. Я про студентов всё знаю — сам был гораздо хуже. И я преподаю такое, что студентам не помогут списывание или хорошо поставленная речь: один уточняющий вопрос, и мне сразу ясно, понимает студент мой предмет или нет.

Так вот учёба на этих юридических факультетах, советско-постсоветских, — это профанация высшего образования. Например, на химфаке нельзя пропускать семинары и, тем более, практические занятия — не допустят к экзамену, а на юрфаке — можно. Можно даже не ходить вообще на занятия по какому-то предмету, а потом прийти на экзамен. Что ж это за образование такое?! Или такое сравнение: на химфаке нужно учиться 6 дней в неделю; и если действительно учишься, все эти 6 дней с 9 утра до вечера ты проводишь в университете, потом дома немного отдыхаешь и до ночи готовишься к завтрашним занятиям. И если еще нужна дополнительная литература, то милости просим — в библиотеку, в читальный зал. Поэтому люди, которые реально там учились, — а потом чего-то добились в химии — они после занятий усаживались за толстые тома в библиотеке. И только часов в 10 уезжали домой. Вот такая была нормальная учеба. Я, конечно, этим не занимался, вот меня и выгнали. А когда я пришел на юрфак, оказалось, что здесь даже пары, учебные часы короче по времени, и самое главное, если у тебя с головой, как у Четвернина, всё в порядке, то достаточно просто изредка ходить на лекции и посещать все семинары. И того, что ты там услышишь, хватит, чтоб составить представление о предмете, получить «отлично» и благополучно забыть этот предмет.

Но также я понял, что главное, чему учат на юрфаке, вот это «советское право», — тоже не моё, потому что я не советский человек. А в те времена еще надо было сдавать всякие ленинские зачеты... И юрфак — «факультет политический», там к этому относились серьезно...

Почему Вы тогда связали свою жизнь с этим направлением?

Для меня на юрфаке оказалась буквально судьбоносной одна встреча: я увидел и услышал одного человека и влюбился в него… Для меня на этом факультете никого и ничего кроме него не существовало. А человека этого зовут Валерий Дмитриевич Зорькин. И передо мной открылись совершенно новые горизонты, новая вселенная… И называется она «история политических и правовых учений». И я задумался о том, что буду делать карьеру ученого, специалиста по истории юридической мысли — хотел быть как Зорькин. Поэтому в три часа, когда кончались занятия, я шёл в Горьковскую библиотеку (юрфак тогда находился на улице Герцена (сейчас Б. Никитская), в нынешнем здании консерватории: если стоять лицом к Чайковскому, то левое крыло — это бывший юрфак), а домой приезжал ближе к полуночи. Вообще, одна из первых лекций, на которую я попал, это была лекция по истории политических и правовых учений. И у меня как рот открылся, так он потом четыре года не закрывался, когда я слушал Зорькина. Я писал работы по Платону, Марсилию Падуанскому, Фоме Аквинскому, по раннему христианству. А диплом был по Блаженному Августину. И Зорькин сказал, что этот диплом будет посильнее, чем некоторые кандидатские диссертации.

Поэтому Вы пошли в аспирантуру?

Конечно, я мечтал об аспирантуре на родном юрфаке, но, когда я его закончил, Зорькин как раз уволился. Поэтому в аспирантуре в этом месте смысла не было. И в конце концов я оказался в аспирантуре Института государства и права АН СССР — в секторе теории и социологии права. То, чем занимались люди в этом секторе, мне было совершенно непонятно. И я в свою очередь выбрал тему, которая формально подходила под название этого сектора, но фактически была непонятна этим людям, включая мою «научную руководительницу». Я писал про современные концепции естественного права в немецкоязычной культуре, и я был доволен. Но раз в две недели я был вынужден сидеть на заседаниях этого сектора, которые продолжались 3 часа. Три часа слушать их речи на каком-то попугайском языке… Это оскорбляло мой разум. Они говорили странные слова, строили из них сложные предложения, и для меня это было полной бессмыслицей и пыткой. Где я, и где эта марксистско-ленинско-сталинская теория государства и права?! Правда потом я сам стал заведующим сектором теории государства в ИГПАНе — но уже в постсоветское время.

Единственный человек, который действительно разбирался в проблематике моей диссертации и мог бы быть настоящим руководителем по этой теме, — это Владимир Александрович Туманов.

Какую для Вас роль сыграл В.А. Туманов?

Владимир Александрович Туманов — это Ученый с большой буквы. Хотя если посмотреть его библиографию, то там нет каких-то значимых сочинений, книг. Когда он начинал, в 1950-1960-е годы, писать о чем-то западном было дозволено только на уровне примитивной критики, ругани, а он писал на уровне научной критики. Тогда его книга «Буржуазная правовая идеология» фактически стала энциклопедией современной юриспруденции и существенно расширила наши представления о рамках возможного в этой стране. Конечно, когда пришла свобода, критика «буржуазного» резко обесценилась, но работы Туманова подготовили почву для развития юриспруденции в России. Он переводил и редактировал Рене Давида. А в СССР издавать Рене Давида казалось невозможным, но он этого добился. И то, что в России сложилась юридическая компаративистика, это заслуга Туманова. Он знал юриспруденцию, и в 1994 году более кого бы то ни было он был достоин назначения Председателем Конституционного Суда.

В молодости я публиковал свои статьи в сборниках, которые издавались под редакцией Туманова. А редактировал он меня следующим образом: просто перечеркивал текст, страницу за страницей, и объяснял, почему это не имеет научной ценности. И хотя бы на уровне таких контактов я мог у него чему-то поучиться.

А какие у Вас еще были «учителя»?

У меня было всего три «учителя». Первый — Зорькин, он открыл мне «нишу», где можно было спрятаться от совка. Потом я познакомился с сочинениями Владика Сумбатовича Нерсесянца. Он тоже был историком. В начале своего творчества он писал по Гегелю, по грекам… Но как это было написано! Тогда для меня Нерсесянц был наравне с Зорькиным. Кстати, он был у меня оппонентом на защите диссертации, а Зорькин был «ведущей организацией». И Нерсесянц в приватном разговоре сказал мне, что был удивлен, не обнаружив в моем тексте различения права и закона. А не было этого потому, что я плохо понимал его «историко-материалистическую концепцию различения права и закона». Да, в те времена это могло подаваться только под таким соусом: это историко-материалистическая концепция. Так вот некоторые, имеющие косвенное отношение к науке, посмели упрекнуть его в том, что дескать раньше он называл это истматовской концепцией, а теперь переименовал ее в либертарно-юридическую.

Потом я как-то «вдруг» понял концепцию Нерсесянца и стал, как неофит, ярым сторонником либертарного правопонимания. И лет двадцать для меня в науке ничего не существовало, кроме Нерсесянца.

То есть Вы когда-то были легистом-логоцентриком?

И да, и нет. Подобно Остину или Шершеневичу, я был классическим либералом, который тем не менее убежден, что правом называются законы — правила, имеющие высшую силу, и что содержание законов не имеет отношения к понятию права. В каждом из нас в механизме «высшей нервной деятельности» есть три ментальных слоя, мы способны демонстрировать все три типа ментальности — родовой, логоцентрический и личностный. Поэтому и логоцентрику, и родовому человеку можно внушить ценность свободы, собственности как Должное. Я с детства проявлял черты личностного типа, но в советской культуре подавления личности я был вынужден приспосабливаться и учиться мыслить, как логоцентрик, говорить на языке легистов-логоцентриков. Когда же, наконец, эта потестарная система обрушилась, я с помощью Нерсесянца сбросил эту легистскую шелуху и превратился ... в логоцентрика-либертарианца.

А вообще-то я, прежде всего, занимался самообразованием, поэтому я 30 лет шёл к тому, что сегодня я называю институциональной теорией права.

Вы также часто говорили о том, что стажировались в Германии. Расскажите, пожалуйста, об этом побольше.

Я закончил немецкую спецшколу. И это существенно повлияло на мою карьеру. Английский знали все, а вот немецкий — нет. В перестроечные годы появилась возможность подать заявку на стипендию фонда Александра фон Гумбольдта. По совету Туманова я выбрал место для работы — Макс-Планк-Институт зарубежного публичного права и международного права в Хайдельберге. Нужно было обосновать проект на немецком языке, выполнить всякие бюрократические требования и приложить рекомендации (конечно, рекомендацию дал Туманов, а также директор ИГПАНа Б.Н. Топорнин — люди известные в Германии). И вот я подал заявку и через 4 месяца получил ответ: «к сожалению, комиссия не смогла прийти к определенному мнению относительно Вашей заявки». И они приложили список претензий. Я всё выполнил, прошло ещё 4 месяца, и я получил такой же ответ. Я отправил в третий раз, с тем результатом. А потом я узнал, что я, как дурак, подавал заявку «с улицы»; бюрократия ведь везде одинаковая: «с улицы» можно 100 лет соискать эту стипендию — как я понял позже, самую престижную научную стипендию в мире. У них таких заявок «с улицы» были многие тысячи. А для получения стипендии при таком конкурсе нужна неформальная рекомендация в рамках неформальных отношений — то, что по-русски называется «по блату». И через два года я получил-таки эту стипендию, потому что Топорнин попросил Рудольфа Бернхардта, директора Института в Хайдельберге поддержать мой проект в комиссии. Сначала Бернхардт добился для меня стипендии Макса Планка, а потом и Гумбольдтовской стипендии, и я больше года работал под его руководством, результатом чего стала книга «Демократическое конституционное государство».

А Вы не хотели там остаться жить?

Хотеть-то, конечно, хотел, да кто ж мне даст! Там я был интересен лишь тогда и постольку, когда и поскольку я был гостем из Москвы, временным коллегой по Институту в Хайдельберге, т.е. пока я не был для них конкурентом. Как только я стал бы конкурентом, я сразу оказался бы никому не нужен. Поэтому «остаться там» прежде всего означало бы потерю социального статуса: я превратился бы из перспективного ученого, скорее всего, в мелкого клерка — и это уже в зрелом возрасте. Вот мои приятели-гумбольдтианцы — физики, химики, математики и т.п. — они и не собирались возвращаться в Союз, где у них не было никаких перспектив, и они использовали стипендию как возможность засветиться на научных конференциях по всему миру и получить выгодный контракт. А у таких, как я — наоборот, на Западе не было перспектив, а начинать с нуля — поздновато. Конечно, если бы я только мог предположить, чем закончится очередная российская «оттепель», то остался бы в Германии в любом статусе...

И всё же, когда в начале 1991 года произошли кровавые события в Вильнюсе и Риге, когда почувствовалась угроза реакции и нового витка репрессий, тогда я впервые начал что-то делать, чтобы попробовать остаться. И реально мне «светила» работа либо в Мюнхене на «Радио Свобода», либо в Лондоне на BBC — в обоих вариантах на должности «подай, принеси, пошёл вон». Понятно, что тогда такой статус был для меня непривлекательным, и весной 1991 года я вернулся. Тут вскоре начались такие интересные события, что я был просто счастлив, что я вернулся, живу и действую в новой свободной России, а к тому же регулярно летаю в Германию. И в такой эйфории я пребывал до конца 1994 года...

А как Вы относитесь к современным российским философам и теоретикам права, например, И.Л. Честнову, А.В. Полякову? А также к зарубежным ученым, например, Марку ван Хуку?

О последнем даже говорить не хочется, если честно. А к первым отношусь как к серьезным ученым, моим уважаемым коллегам. Сегодня я могу сказать, что признаю право каждого иметь противоположную моей картину мира — но, конечно, не отстаивать ее путем агрессивного насилия. Вот раньше, приблизительно до 2000-х годов я считал, что в моей области есть только один ученый — В.С. Нерсесянц. Остальные, по моему мнению, ничего не понимали. Потом я совершенно случайно, оказавшись в Санкт-Петербурге, познакомился с А.В. Поляковым. Это мой хороший приятель, а главное — с ним я могу вести научную дискуссию. С И.Л. Честновым тоже… Они прекрасно понимают меня, но у них другая картина мира. Как я к ним могу относиться — тем более, что в России очень мало людей, которых можно считать учеными в моей области? Конечно, с большим уважением. А господин ван Хук — это просто недоразумение. Вообще-то в мире науки он никто, в Википедии, например, его нет.

Вы собираетесь защищать докторскую?

Докторская — это статусный атрибут советской наукообразной жизни, а в том, что называлось юридическими науками — это причастность к Власти, высокая зарплата. Степень доктора юридических наук — это то, что отличало успешного специалиста по советской юриспруденции. Но в постсоветской культуре она настолько девальвирована, что мне, например, она уже не интересна. В моем возрасте пора бы уже быть известным и без степени доктора юридических наук. Вот 25 лет назад это было еще интересно. Тогда я намеревался стать соискателем докторской степени — но без диссертации, на основании книги «Демократическое конституционное государство». Как мне говорили, она «имела эффект разорвавшейся бомбы». Да, это была первая несоветская книга по теории права и государства. Но всё равно она мне не очень нравилась. А сегодня я понимаю, что эта книга не имеет никакой научной ценности. Вообще всё, что я делал до 2009 года, не имеет никакой научной ценности. Никакой. У меня был долгий процесс саморазвития. Только к 55 годам я дорос до уровня ученого, который может сказать своё слово в науке.

Но тогда было модно не писать диссертацию, а получать докторскую степень по книге. Вот я и решил пойти по этому удобному и легкому пути. Но Туманов отсоветовал, сказал, что я могу и полноценную диссертацию написать — по тексту той же книги, и это будет хорошо. Потому что ВАКовские чиновники до 1994 года боялись, что их разгонят, и не препятствовали этому новому веянию — защите по книге или даже по совокупности статей; но вообще-то они против этого, и когда они убедились в устойчивости своего положения, то им захотелось взять реванш за свои страхи, и теперь они придираются к «нетрадиционным» соискателям. Я его послушался, а в результате остался без этой докторской степени. Когда я стал делать из книги диссертацию, я понял, что уже перерос уровень этого опуса. И я начал писать новую теорию права, написал первые две главы. И всё. Я просто уперся в разного рода противоречия. Я почувствовал, что я иссяк. Я еще очень многого не понимал, но уже мог сказать про себя: знаю, что я ничего не знаю. То есть уже в конце 90-х годов я считал безосновательным претендовать на какое-то научное признание. А теперь, когда я уже что знаю, я не могу защитить докторскую диссертацию, потому что мне не перед кем её защищать — невозможно это сделать перед людьми, у которых принципиально иная картина мира. Такая ситуация, когда человек приходит в диссертационный совет и говорит: вы всё понимаете неправильно, поэтому присудите мне искомую учёную степень — она просто абсурдна. Для членов совета то, чем я занимаюсь, в лучшем случае будет называться «альтернативной наукой». К тому же я теперь живу по принципу: не нужно искать того, в чем ты с людьми принципиально расходишься. Нужно искать в них то, что у вас общего, в чем ты с ними согласен, и за это держаться.

Беседовала: Ирина Смолкина

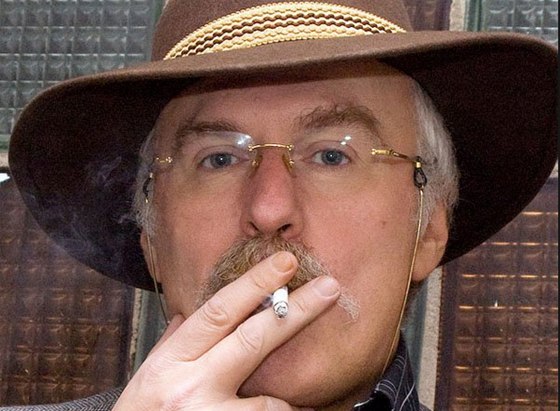

Фото: из личного архива В.А. Четвернина